Elle puise ses racines dans des traditions longtemps occultées et milite en faveur des minorités. La nouvelle scène israélienne : une autre facette du pays.

Tel-Aviv, un samedi de décembre. Enguirlandés de loupiotes pour la fête de hanoukka, les bars branchés de Kfar Saba commencent à se remplir des premiers noctambules venus rompre le shabat. C’est là, dans ce quartier périphérique très bobo de la capitale, qu’habite Idan Raichel, véritable star israélienne de la chanson multiethnique. Longues dreadlocks relevées sous un turban noir, cachemire sombre, treillis cintré et godillots militaires : le claviériste de 35 ans a tout du néo-branché. Dans son grand studio : piano, djembé, peinture abstraite au mur, ordinateur perché sur des piles de disques en vrac, qui trahit l’homme pressé.

De retour de France, où il a présenté son projet avec le guitariste mandingue Vieux Farka Touré, et attendu en Inde le lendemain, celui qui est considéré comme le pionnier israélien de la pop cross-over surfe depuis près de dix ans sur le succès phénoménal de son fameux IdanRaichel Project : une centaine de musiciens de tous les continents, chantant dans toutes les langues, de l’hébreu ancien à l’amharique, en passant par le swahili, l’espagnol et… l’arabe, une langue longtemps non grata sur les ondes israéliennes.

Un nouveau son qui s’exporte avec succès

« Mon groupe a été le premier à diffuser de la musique arabophone dans ce pays, souligne l’artiste. Ma musique est la bande-son de l’Israël des dernières décennies, mélange d’immigrants déracinés. Aujourd’hui, les choses changent, la world devient populaire… » Mieux, le nouveau son israélien s’exporte avec succès. Car à l’étranger aussi on prête une oreille attentive à cette scène émergente : créative, prolifique et ouverte au monde, elle offre une alternative de qualité à la pop hébraïque passe-partout dominante, souvent en allant puiser dans des traditions longtemps occultées. Composée de jeunes artistes qui militent en faveur de la tolérance et prônent le respect des minorités, elle montre aussi une autre facette d’Israël.

« Même si ce n’est pas visible aux élections, ces artistes cristallisent la majorité silencieuse du pays, libérale, émancipée, plutôt de gauche, ouverte au dialogue intracommunautaire », remarque Ori Kaplan, de Balkan Beat Box, le groupe électro balkanique qu’il a cofondé à New York avec un autre expatrié israélien (1). La mixité sociale, ethnique et religieuse d’un groupe comme celui d’Idan Raichel, par exemple, commence à gagner le public : dans les festivals qui prolifèrent, dans les clubs et les salles de concert de Tel-Aviv, de Jérusalem et plus encore d’Haïfa, où subsiste une forte minorité arabe, juifs et musulmans se mélangent plus spontanément, ce qui était impensable il y a dix ans

Certes, cette mixité naissante est encore loin d’être acquise. Pour Asaf Avidan, la nouvelle coqueluche folk-rock, la fameuse « majorité silencieuse est celle des bobos de Tel-Aviv, pas des 6 millions d’Israéliens ». Fuyant cette bulle, il a d’ailleurs choisi d’habiter Jaffa, ville arabe devenue la banlieue sud de Tel-Aviv, où il prétend qu’on ne le reconnaît pas dans la rue. En revanche, le rockeur à la coupe iroquoise constate qu’Idan Raichel « a fait la transition dans un pays encore très patriotique. Moi-même, je suis le premier chanteur israélien anglophone à avoir été classé en tête des charts nationaux. L’anglais a longtemps été une langue taboue ».

L’hébreu comme ciment de la nation

Avant lui, il y a bien eu Noa, chanteuse trilingue d’origine yéménite qui connut la consécration internationale dans les années 90 avec des tubes anglophones comme I don’t know. Mais en Israël, où on ne la connaît que sous son véritable patronyme, Achinoam Nini, elle n’a réussi à percer qu’avec l’autre versant de son répertoire, en hébreu et en yéménite. « Au moment de la création du pays, l’hébreu, langue de la Bible et des prières, est devenu un outil pour cimenter la nation, rappelle-t-elle. On a fait appel à des compositeurs et des poètes pour hébraïser des répertoires yiddish, ladino et yéménite, de façon à créer un nouveau folklore israélien. »

Et les Arabes israéliens ? Née de parents chrétiens en Galilée, citoyenne israélienne mais se disant palestinienne, la chanteuse et oudiste Kamilya Jubran a vécu l’époque de « propagande identitaire alors que la moitié de la société ne parlait pas l’hébreu ». A partir des années 80, elle a pourtant sillonné le pays pendant vingt ans avec le groupe palestinien Sabreen. « On jouait surtout dans les villes arabes. Des producteurs et des festivals israéliens nous ont approchés, mais comme on se présentait comme un groupe de Jérusalem-Est, donc de la ville arabe, cela ne s’est jamais concrétisé. Nous n’avons pas chanté les pierres et les soldats, mais les textes de poètes amis, comme Hussein Barghouti… Par la force des choses, Sabreen a été assimilé au mouvement de la chanson de résistance. »

Quelle que soit sa religion, en somme, un artiste israélien échappe difficilement aux contingences politiques. Même à l’heure des réseaux sociaux, qui abolissent les frontières et ont notamment beaucoup contribué à diffuser la musique des artistes enclavés dans les territoires palestiniens. Au moment des tournées, c’est le passeport qui fait la différence : un sésame précieux pour les Arabes israéliens comme Kamilya Jubran, libre de se produire où bon lui semble, mais qui empêche aussi l’accès à certains pays musulmans. « J’ai de nombreux fans en Iran qui sont obligés d’aller en Turquie pour venir m’écouter », regrette la chanteuse séfarade Yasmin Levy.

Jouer pour tout le monde

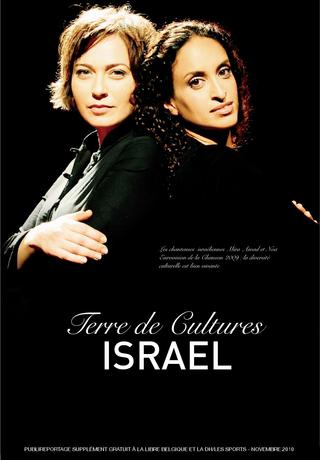

Quand ce n’est pas un problème de passeport, ce sont les chantres du boycott culturel qui jouent les trouble-fête, tels les militants du mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions contre l’Etat d’Israël, qui, en novembre dernier, ont tenté de barrer l’accès du public au New Morning, à Paris, le soir du concert du Touré-Raichel Collective, lors du Festival Jazz’n’Klezmer. Les artistes qui se disent pacifistes ne sont guère mieux lotis : « Des extrémistes pro-palestiniens m’ont accusée de faire le jeu des Israéliens », raconte la chanteuse arabe chrétienne Mira Awad, surnommée « Reine de la normalisation » après avoir chanté avec Noa à l’Eurovision en 2009. « Plusieurs fois, ils ont tenté de faire annuler mes concerts, et pas seulement en Israël. » Noa, qui a de surcroît condamné publiquement les actes de terrorisme du Hamas, a connu les mêmes déboires.

Leur double candidature, très symbolique, était une première pour Israël. Dans le même esprit, les festivals étrangers sont souvent tentés de réunir les deux bords sur une même scène. Des propositions que le Trio Joubran décline systématiquement : « Nous sommes un pays occupé, nous n’allons pas faire semblant d’être égaux, tranche le farouche Samir, l’aîné de cette fratrie d’oudistes natifs de Nazareth. Nous voulons êtres invités pour notre musique, pas pour ce que nous représentons. La paix ne viendra ni des armes, ni de la musique, mais de la politique. » Eux se sont fixé une règle d’indépendance : aucun concert produit par un sponsor ou une institution israélienne. « En revanche, nous jouons pour tout le monde. » Leur public israélien compte d’ailleurs bon nombre de juifs, un engouement qu’explique aussi le caractère purement instrumental, et donc non arabophone, de leur musique aux accents séculaires.

Suite prochain article MH